Q&A:検索用情報の申出とスマート変更登記

「検索用情報の申出」と「職権による住所等変更登記(スマート登記)」は、登記簿の現状を反映させるための制度です。

社会問題である「所有者不明土地問題」を解決するための制度になります。

令和7年4月21日以降、不動産を新たに取得する際には、所有権の登記申請と同時に「検索用情報の申出」が必須となりました 。

当事務所は、相続登記・不動産売買、贈与の登記を含む登記業務に15年以上のキャリアをもつ司法書士中嶋剛士が電話相談・面談、業務終了まで直接皆様の担当をさせて頂きます。安心してお任せ頂けたらと思います。

当事務所では登記に関する相談は初回無料です。もし相談をご希望の皆様は、下記をクリックして気軽にお問合せ(メール・LINE・電話)ください。

お気軽にお問い合わせください。052-737-1666受付時間 9:30-19:30 [ 土・日・祝日も可 ]

メール・LINEでのご予約・お問い合わせはこちら お気軽にご連絡ください。「検索用情報の申出」制度の趣旨

《質問》検索用情報の申出をすると、どのようなメリットがありますか?

《回答》検索用情報をあらかじめ法務局に申し出ておくと、住所や氏名が変わった際に、ご自身で変更登記を申請しなくても、法務局が自動で登記情報を更新してくれます。これにより、義務化後の過料の対象になることを回避でき、手続きにかかる手間や費用も不要になります。

「検索用情報の申出」制度は、住所等変更登記の義務化に伴う所有者の負担を軽減するために導入されました 。この制度を利用すると、所有者が事前に法務局に対して「検索用情報」を申し出ることにより、法務局が住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)から住所や氏名の変更情報を取得し、登記官の権限で自動的に登記簿を更新できるようになります 。

これにより、所有者は引っ越しや改名といった変更のたびに自ら登記申請を行う必要がなくなり、費用や手間を大幅に削減できます。さらに、自動で登記が更新されるため、義務化された変更登記を履行しなかったことによる過料のリスクも回避できます 。この仕組みは、所有者の申請を待つのではなく、法務局が定期的に情報を確認し、変更を反映する画期的なアプローチと言えます。

住所等変更登記の義務化:いつから始まるのか?

《質問》住所変更登記の義務化は、いつから対象になりますか?

《回答》住所や氏名の変更登記の義務化は、令和8年4月1日から始まります。この日以降に住所などが変更になった方は、変更から2年以内に登記を申請する必要があります。それ以前に既に変更が生じている方も、令和10年3月31日までの猶予期間があります。

不動産登記法改正により、不動産の所有者は、氏名や住所の変更があった場合、その変更日から2年以内に変更登記を申請することが義務付けられます 。この義務化は、令和8年4月1日から施行されます 。 住所等変更登記の義務は、令和8年4月1日以降に発生した住所等の変更に対して適用されます。しかし、この施行日より前に既に住所や氏名が変更されていた場合も、令和10年3月31日までに変更登記を申請する必要があります 。この猶予期間は、過去の未了手続きを解消するためのものです。

新制度の根拠となる法令と主要な日付

《質問》「住所等変更登記の義務」「検索用情報の申出」「スマート変更登記」は、令和7年と令和8年のどちらから始まるのでしょうか?

《回答》それぞれ始まる時期は異なります。令和7年4月21日から、自動更新に備えるための「検索用情報の申出」が開始されました。そして、令和8年4月1日から、住所等変更登記の申請が「義務化」されます。また、「スマート変更登記」も令和8年4月1日から開始されます。

今回の法改正は、所有者不明土地問題の解決を目的としており、その根拠法令として不動産登記規則等の一部を改正する省令(令和7年法務省令第1号)が定められています 。この省令により、新しい不動産登記制度の運用が始まります。 この一連の制度には、段階的な施行日が設定されています。これは、所有者や関係機関が新しい制度に円滑に対応できるようにするための配慮とみられます。

- 令和7年4月21日:「検索用情報の申出」制度が先行して開始されました。これは、所有権の保存登記や移転登記の際に、検索用情報を併せて申し出ることが義務化された日です 。

- 令和8年4月1日:「住所等変更登記の義務化」が開始されます。同時に、検索用情報を申し出た所有者に対して「職権による住所等変更登記(スマート変更登記)」の運用も始まります 。

- 令和10年3月31日:令和8年4月1日より前に発生した住所等の変更に対して与えられた、変更登記の申請期限です 。

| 項目 | 施行日 | 概要 |

| 検索用情報の申出 | 令和7年4月21日 | 住所等変更登記の義務化に備え、自動更新を可能にする申出制度が開始 |

| 住所等変更登記の義務化 | 令和8年4月1日 | 住所等の変更から2年以内の登記申請が義務化される。違反には過料の可能性あり |

| 職権による住所等変更登記 | 令和8年4月1日 | 検索用情報を申し出た場合に、登記官が職権で住所等を変更する制度が運用開始 |

| 義務化以前の変更登記の猶予期限 | 令和10年3月31日 | 令和8年4月1日より前に住所等の変更があった場合の、変更登記の申請期限 |

「検索用情報の申出」とは

「検索用情報の申出」の対象者は?

《質問》私は海外に住んでいますが、この申出は必要ですか?

《回答》検索用情報の申出制度は、国内に住所を有する自然人が対象となります。そのため、海外に居住されている方はこの申出をする必要はありません。

《質問》法人も、申出を行う義務がありますか?

《回答》いいえ、ありません。検索用情報の申出が必要となるのは、日本国内に住所を有する自然人です。また、所有権を申請する本人ではない人(債権者など)は、申出の対象外とされています。

「検索用情報の申出」制度は、日本国内に住所を有する自然人が対象となります 。不動産の所有権に関する登記を行う際に、登記名義人となるべき個人が申出を行うことが求められます 。 ただし、この申出が不要となる特別なケースがいくつかあります。具体的には、以下のいずれかに該当する者は申出の対象外とされています 。

- 法人:法人は、個人のように住民基本台帳ネットワークには登録されていないため、対象外です。

- 海外居住者:日本国内に住所を持たない個人は、住民基本台帳ネットワークの対象外であるため、申出の必要はありません。

- 登記の申請人ではない者:例えば、債権者が差し押さえなどを目的として所有者に代わり登記を申請する場合など、所有権の登記名義人とならない申請人は対象外です。

検索用情報として申し出るべき5つの項目

《質問》検索用情報として、どのような情報を提出する必要がありますか?

《回答》検索用情報として申し出る必要があるのは、主に以下の5つの項目です。

- 氏名

- 氏名のフリガナ(外国人の場合はローマ字表記)

- 住所

- 生年月日

- メールアドレス(任意)

検索用情報は、所有権の登記名義人の情報を一意に特定するための「検索キー」として機能します。特に、氏名、住所、生年月日の組み合わせは、住基ネットとの確実な照合を可能にするために重要な要素です。

なぜメールアドレスの提出が推奨されるのか?

《質問》メールアドレスは必須ですか?また、提出しない場合はどうなりますか?

《回答》メールアドレスの提出は任意ですが、提出が推奨されています。メールアドレスを登録しておくと、法務局が職権で住所変更を行う際に、メールで確認通知が届くようになります。メールアドレスがない場合は、書面で通知が届く予定です。

メールアドレスの提出は任意とされていますが、法務局はこれを強く推奨しています 。その理由は、職権による変更登記を行う際に、所有者への確認を円滑に行うためです。 メールアドレスを登録しておけば、法務局が住所や氏名の変更を検知した際、電子メールで確認の通知が送付されます 。このメールに返信して同意すれば、登記が自動で完了します。これに対して、メールアドレスの登録がない場合は、書面による通知が登記簿上の住所に送付されることになります 。電子メールによる確認は、書面でのやりとりよりも迅速かつ確実であり、手続きの効率を飛躍的に高めます。

司法書士中嶋剛士の意見

①メールアドレスは、生涯を通して1つのメールアドレスを使うものではなく、利用目的に応じて複数のメールアドレスを使い分けていることも多いく、いずれ使わなくなるものです。また、②検索用情報が実際に運用を開始すると、法務省や法務局を騙った詐欺メールも出てくる可能性があります。したがって、私は、メールアドレスの提出は原則行わない方がよいと考えています。

検索用情報は登記簿に記載されるのか?

《質問》提出した生年月日やメールアドレスは、誰でも見られる登記簿に記載されますか?個人情報の流出が心配です。

《回答》いいえ、ご安心ください。検索用情報のうち、氏名、住所、ローマ字氏名以外の情報は登記簿には記載されません。これらの情報は、法務局が将来の自動更新に利用するため、登記簿とは別に厳重に保管されます。

「検索用情報」は、一般に公開される登記簿には記載されません 。この情報は、法務局が内部で厳重に管理し、職権による変更登記を行うための目的のみに利用されます。 登記簿に記載されるのは、従来の不動産登記法で定められていた氏名、住所などの情報のみです。これにより、個人情報である生年月日やメールアドレスが公にされることはなく、所有者のプライバシーが保護される仕組みとなっています。この点は、多くの所有者が抱くであろう個人情報保護の懸念を払拭する上で極めて重要な事実です。

共有不動産の場合の申出はどうなる?

《質問》夫婦で不動産を共有している場合、申出は二人とも必要ですか?

《回答》はい、その通りです。共有不動産の場合、それぞれの共有者が個別に検索用情報を申し出る必要があります。これは、各名義人の住所変更を正確に把握するために必要な手続きとなります。

共有名義で不動産を所有している場合、手続きには特別な注意が必要です。この場合、各共有者がそれぞれ個別に「検索用情報」を申し出る必要があります 。 例えば、夫婦で不動産を共有している場合、夫と妻がそれぞれ自身の氏名、住所、生年月日、メールアドレスを申し出なければなりません。これは、各名義人の住所変更を正確に把握し、個別に職権登記を行うために必要な手続きです。一人の共有者が申出を怠ると、その人物に関する情報が自動更新されず、将来的に過料や手続きの煩雑化が生じる可能性があります。

検索用情報の申出:同時申出と単独申出

《質問》不動産を購入した場合と、すでに所有している場合とで、申出の方法は違いますか?

《回答》はい、異なります。不動産を新たに取得した場合は、登記申請と同時に行う「同時申出」が必須です。一方、すでに所有している不動産については、別途「単独申出」として後からでも行うことができます。

「検索用情報の申出」には、所有者の状況に応じて主に二つの方法があります 。

- 同時申出:令和7年4月21日以降に、新たに不動産の所有権に関する登記(保存登記、移転登記など)を行う際に、登記申請書に検索用情報を併せて記載し、提出する方法です 。この申出は、対象となる登記申請と同時に行うことが必須とされています 。

- 単独申出:令和7年4月21日時点で既に不動産を所有している方が、将来の義務化に備えるために、登記手続きとは別に、検索用情報のみを申し出る方法です 。この申出は任意ですが、将来の過料リスクを回避する上で非常に有効です。

| 項目 | 同時申出 | 単独申出 |

| 申出のタイミング | 登記申請と同時 | 既に所有権登記がある場合 |

| 申出の義務 | 必須(令和7年4月21日以降) | 任意 |

| 対象となるケース | 所有権保存登記、所有権移転登記など | すでに所有する不動産 |

| 主な対象者 | 新たに不動産所有者となる者 | 既存の不動産所有者 |

登記申請と同時にする検索用情報の申出(同時申出)

住所変更と同時に検索用情報を提供できるか

《質問》住所変更登記の申請書に検索用情報を併せて記載する方法により申出をすることはできますか?

《回答》申出をすることはできません。

住所変更登記をする不動産について検索用情報の申出をしていない場合には、別途手続(単独申出)をする必要があります。この手続は、「かんたん登記申請」のページから、「検索用情報の申出」の手続を選択し、画面上の案内に従い、必要事項を入力いただくことなどにより、Webブラウザ上でかんたんに申出ができます。

なお、申請書に検索用情報を併せて記載することで申出をすることのできる登記は、以下のとおりです。

・所有権の保存の登記

・所有権の移転の登記

・合体による登記等(不動産登記法第49条第1項後段の規定により併せて申請をする所有権の登記があるときに限ります。)

・所有権の更正の登記(その登記によって所有権の登記名義人となる者があるときに限ります。)

検索用情報を提供しない場合、却下になるか

《質問》同時申出をすべきとされている登記申請において、同時申出をしなかった場合には、登記申請は却下されるのでしょうか?

《回答》登記申請は却下されませんが、検索用情報の申出は、所有者不明土地等の主要な発生原因である住所等変更登記の未了への対応に必要不可欠の手続ですので、申出をするよう登記所から法務局から連絡があります。

別不動産

《質問》以前に検索用情報の申出をしましたが、その後に別の不動産の所有権を取得しました。この所有権の移転の登記の申請をする場合でも、同時申出をする必要があるのでしょうか。?

《回答》そのとおりです。

同一不動産の他の共有者の持分

《質問》以前に検索用情報の申出をしましたが、その後、申出をした不動産の他の共有者の持分(所有権)を取得しました。この持分(所有権)の移転の登記の申請をする場合でも、同時申出をする必要があるのでしょうか。?

《回答》そのとおりです。

無関係な不動産と同時に申出をすることは可能か

《質問》所有権の移転の登記と無関係の不動産を申請書に記載する方法によって、その不動産について申出をすることはできますか?

《回答》できません。その不動産につき検索用情報の申出をしていない場合には、別途手続(単独申出)をする必要があります。この手続は、「かんたん登記申請」のページから、「検索用情報の申出」の手続を選択し、画面上の案内に従い、必要事項を入力するなどにより、Webブラウザ上で申出ができます。

令和7年4月21日時点で既に所有権の登記名義人である者がする検索用情報の申出(単独申出)

住所変更登記せずに検索用情報の申出

《質問》登記簿上の住所が古いままになっている場合に単独申出をする場合、登記簿上の住所と現在の住所のどちらを申出書に記載すればよいでしょうか?

《回答》現在の住所(住民票上の住所)を記載してください。なお、この場合、令和8年4月1日以降、登記所から登記簿上の住所を現在の住所に変更する登記をしてよいかを確認するメールが送信されますので、変更登記をしてよい旨の回答をしていただければ、順次、登記所において登記簿上の住所を現在の住所に変更します。

検索用情報の申出の添付書類

《質問》検索用情報の申出の添付書類は何ですか?

《回答》登記簿に記録されている氏名・住所に変更があり、その変更の経緯を住基ネットで確認することができない場合には、変更の経緯を確認することのできる書類(戸籍の附票の写し、戸籍の証明書、本籍の記載のある住民票の写し等)の提出が必要になります。

この書類の提出の要否は、各住所等によって異なりますが、その変更日が平成22年10月5日以降であれば、原則として、書類の提出は不要となります(平成22年10月5日以降であっても、登記簿に記録されている住所・氏名とのつながりが確認できない場合には、追加で書類の提出をお願いする場合があります。)。

また、その変更が同一市町村での転居や氏名変更であれば、変更日が平成22年10月5日より前のものであっても、平成14年8月5日(住基ネット稼働日)より後であれば、書類の提出が不要となる場合があります。

具体例は以下のとおりです。

<ケース1>

平成22年9月30日:A市を転出、B市に転入

平成22年10月10日:B市を転出、C市に転入

平成27年10月10日:C市を転出、D市に転入

⇒通常、登記簿上の住所がA市の場合にはA市→B市の住所変更を証する書類の提出が必要であるが、登記簿上の住所がB市、C市、D市の場合には不要

<ケース2>

平成15年10月10日:A市X町からA市Y町に転居

平成22年10月10日:A市を転出、B市に転入

平成27年10月10日:B市を転出、C市に転入

⇒通常、登記簿上の住所がA市X町、A市Y町、B市、C市のいずれであっても書類の提出は不要

<ケース3>

平成10年10月10日:氏名を甲某から乙某に変更

平成15年10月10日:氏名を乙某から丙某に変更

平成22年10月10日:A市を転出、B市に転入

平成27年10月10日:B市を転出、C市に転入

⇒通常、登記簿上の氏名が「甲某」の場合は甲某→乙某の氏名変更を証する書類の提出が必要であるが、登記簿上の氏名が「乙某」「丙某」の場合には書類の提出は不要

検索用情報のメールアドレスについて

メールアドレスを持っていない場合

《質問》メールアドレスを持っていない場合は検索用情報の申出をすることはできないのですか?

《回答》メールアドレスを持っていない方については、オンラインで申出をする場合には「その他事項欄」に「登記名義人につきメールアドレスなし」のように入力していただき、書面で申出をする場合にはメールアドレス欄に「なし」と記載すれば、申出をすることができます(その場合、令和8年4月以降に登記官が職権で住所等変更登記を行うことの可否を確認する際には、登記名義人の住所に書面を送付することを想定しています。)

親族のメールアドレスを申出することはできるか

《質問》親族等のメールアドレスを申出書に記載してもよいですか?

《回答》申し出ることのできるメールアドレスは本人のみが現に利用するものに限られますので、親族等のメールアドレスを申出書に記載することはできません。なお、メールアドレスを持っていない場合には、メールアドレスの申出は不要です。

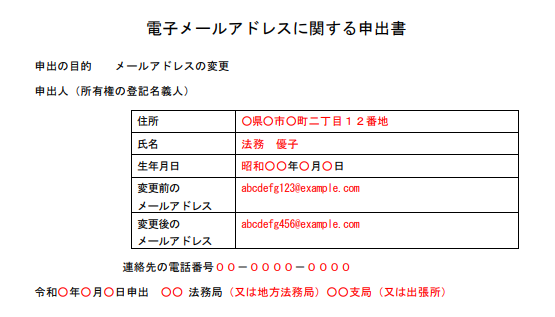

メールアドレスの変更

《質問》検索用情報の申出をした際のメールアドレスを利用しなくなったので、職権で変更登記をしてよいか確認される際に送信するメールの宛先を別のメールアドレスに変更したいのですが、どうすればよいですか?

《回答》 「かんたん登記申請」のページから、「不動産の登記名義人として検索用情報を提供した方はこちら」を選択いただき、次の事項を入力することで、変更することができます(再度メールアドレスを変更する場合も同様です。)。

(1)変更前のメールアドレス

(2)変更後のメールアドレス

(3)認証キー(※)

※検索用情報の申出手続が完了した際に送付されるメール(件名:【法務局】申出手続完了のお知らせ)に記載された10桁の番号です。

認証キーを失念(紛失)した場合

《質問》認証キーを失念(紛失)した場合は、どうすればよいですか?

《回答》認証キーを失念した場合には、最寄りの登記所において、次の事項を記載した申出書を提出するとともに、運転免許証、個人番号カード等の登記名義人本人であることを確認できる身分証明書を提示することにより、メールアドレスを変更することができます。

(1)申出人の氏名、住所及び出生の年月日(外国人の方については、ローマ字氏名も記載してください。)

(2)申出の目的(メールアドレスの変更)

(3)変更前及び変更後のメールアドレス

(4)申出人の電話番号その他の連絡先

(5)申出の年月日

(6)登記所の表示

スマート変更登記(職権による住所等変更登記)

「職権による住所等変更登記」(スマート変更登記)のメリットとは

《質問》「職権による変更登記(スマート変更登記)」を利用すると、具体的にどのような負担がなくなりますか?

《回答》職権による登記が適用されると、ご自身で法務局へ変更登記を申請する手間が省け、申請費用(登録免許税)も不要となります。これにより、引っ越しのたびに手続きを気にしたり、費用を心配したりする必要がなくなります。

「職権による住所等変更登記」、通称「スマート変更登記」は、不動産所有者にとって極めて有益な制度です 。この制度を利用することの最大のメリットは、以下の点に集約されます。

- 手続きの負担軽減:引っ越しや改名といった変更のたびに、所有者自身が法務局に出向いたり、オンラインで複雑な手続きを行ったりする手間が不要になります 。

- 費用の削減:変更登記の申請には登録免許税や司法書士への依頼費用が発生しますが、職権登記の場合はこれらの費用が不要になります 。

- 罰則の回避:令和8年4月1日以降に義務化される変更登記を怠った場合に科される、5万円以下の過料を未然に防ぐことができます 。

この制度は、所有者の申請を待つ「プル型」の運用から、法務局が積極的に情報を更新する「プッシュ型」の運用へと、登記行政のあり方を根本的に変えるものです。

職権登記が発動するまでの手続きの流れ

《質問》申出をした後は、どのような流れで登記が更新されますか?

《回答》まず、法務局は定期的に住民票の情報を確認します。住所や氏名に変更があった場合、法務局から登録されたメールアドレス(または書面)に確認の連絡が届きます。その内容に同意すると、法務局が職権で登記簿を自動的に変更します。

検索用情報の申出を行った後、職権による登記が実際に実行されるまでの流れは、以下の通りに段階的に進みます 。

- 申出情報の登録:所有者から申し出られた検索用情報は、法務局の内部システムに登録されます。

- 住基ネットへの定期照会:法務局は、登録された検索用情報(氏名、住所、生年月日)を検索キーとして、住民基本台帳ネットワークに対して定期的に照会を行います 。

- 変更情報の確認:照会により、住基ネットで住所や氏名の変更が確認された場合、法務局は職権登記の手続きを開始します。

- 所有者への確認連絡:法務局は、事前に申し出られたメールアドレス、または書面により、所有者に対し、職権で変更登記を行ってもよいかという確認の通知を送付します 。

- 職権による登記の完了:所有者からの同意が得られた後、登記官が登記簿の情報を最新の状態に更新します。この段階で、変更登記の義務は履行されたとみなされます 。

このプロセスは、所有者の意思を尊重しつつ、行政側の効率的な手続きを両立させるために設計されています。

法務局から届く確認メールや書面には何が書かれている?

《質問》申出後に法務局から届くメールは、どのような内容ですか?

《回答》申出が受理された後、法務局からは手続き完了の通知メールが届きます。このメールには、不動産番号や、将来メールアドレスを変更する際に必要となる「認証キー」などが記載されていますので、大切に保管してください。

申出が受理された後、法務局からは手続きが完了したことを知らせる確認の通知が届きます 。この通知は、メールアドレスを登録した場合はメールで、登録がない場合は書面で送付されます。 この通知には、申出を行った不動産を特定する不動産番号のほか、将来メールアドレスを変更する際に必要となる認証キーなどが記載されています 。この認証キーは、申出後も情報管理を継続するための重要な情報であり、所有者は大切に保管する必要があります。

住所変更だけでなく、氏名変更も自動更新の対象か?

《質問》引っ越しだけでなく、結婚で名字が変わった場合も自動で更新されますか?

《回答》はい、自動更新の対象となります。検索用情報を申し出ておけば、法務局が住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)を通じて、住所変更だけでなく、結婚や離婚などによる氏名変更も確認し、職権で登記を更新します。

「職権による住所等変更登記」の対象は、住所の変更(転居)だけでなく、結婚や離婚などによる氏名の変更も含まれます 。住民基本台帳ネットワークは、個人の住所と氏名の両方の変更履歴を正確に記録しており、法務局はこれらの情報をもとに登記簿を更新することができます。 これにより、所有者は、人生における住所や氏名の変化のたびに、自ら煩雑な登記手続きを行う必要がなくなります。検索用情報の申出は一度行えば、住所と氏名の両方の将来の変更をカバーする、包括的な仕組みとして機能します。

検索用情報の申出の方法

オンライン申出:「かんたん登記申請」と「総合ソフト」

《質問》自分でオンラインで申出をすることはできますか?

《回答》はい、制度上は可能です。法務省の「かんたん登記申請」というウェブサイトを利用すれば、パソコンやスマートフォンから、専用のソフトや電子署名なしで手軽に申出ができるとされています。

- 「かんたん登記申請」:法務省が提供するウェブブラウザ型のサービスで、専用ソフトのインストールや電子署名が不要です。パソコンやスマートフォンから手軽に申出ができ、個人が単独申出を行う場合に特に適しています 。

- 「登記・供託オンライン申請システム(申請用総合ソフト)」:無料で提供される専用ソフトをインストールして行う方法です。電子署名が必要となりますが、複数の物件をまとめて処理できるため、司法書士などの専門家や、複数の不動産を管理する事業者向けに設計されています 。

この二つのオンライン申請ツールの存在は、個人の利便性と専門家の業務効率の両方に配慮した制度設計を反映しています。

紙の書類で申出:郵送と窓口持参

《質問》申出をする際に、どのような書類が必要になりますか?

《回答》申出を行う際には、運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認書類の写しを添付する必要があります。オンラインで申出をする場合はPDFデータで添付し、書面で申出をする場合はコピーを提出します。

申出を行う際には、本人確認のための書類を提出する必要があります 。

- オンライン申請(かんたん登記申請):運転免許証やマイナンバーカードなどの身分証明書の写しをPDFデータとして添付します 。

- 書面申請(郵送・窓口持参):運転免許証やマイナンバーカード表面のコピーなどを添付します 。

また、司法書士などの代理人が申出を行う場合は、上記に加え、代理人の権限を証明する情報(委任状など)や、職印、資格証明書などの添付が求められます 。

申出をしないとどうなる?:放置することの重大なデメリット

2年の義務期間と「正当な理由」がない場合の過料リスク

《質問》住所変更登記を2年以内にしなかった場合、罰則はありますか?

《回答》はい。正当な理由なく2年以内に変更登記を怠った場合、5万円以下の過料が科される可能性があります。検索用情報を申し出ておけば、このリスクを回避することができます。

令和8年4月1日からの義務化以降、住所や氏名の変更日から2年以内に変更登記を怠った場合、正当な理由がない限り、5万円以下の過料が科される可能性があります 。 ここでいう「正当な理由」は、病気や災害など、客観的に見て手続きが困難であった場合を指します。単に「手続きを知らなかった」り、「面倒だった」という理由では認められません。検索用情報の申出を済ませておくことは、この過料のリスクを確実に回避するための最も有効な手段となります 。

将来の不動産取引(売買・相続)に与える影響

《質問》住所変更をしていないと、将来の不動産の売却や相続に影響しますか?

《回答》はい、大きな影響があります。旧住所のままでは、不動産の売買や相続による所有権移転の登記が受理されません。このため、先に住所変更登記を行う必要があり、手続きが二重になり、時間や費用が余分にかかることになります。

住所や氏名の変更登記を放置すると、将来的に不動産を売却したり、相続したりする際に深刻な問題を引き起こす可能性があります 。 登記簿上の情報が最新でない場合、不動産の売買や相続による所有権移転の登記が受理されません。このため、買主や相続人への所有権移転に先立ち、まず所有者本人の氏名・住所変更登記を完了させる必要が生じます。この「二重の手続き」は、取引を複雑にし、時間と費用を要することになります。